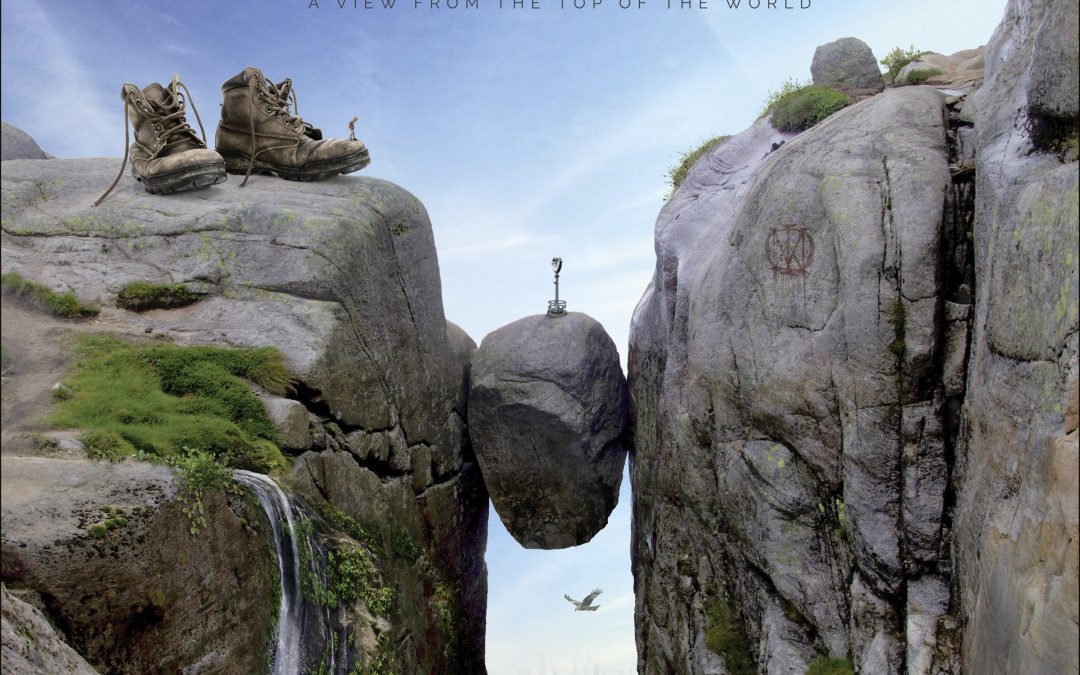

Dream Theater – “A View From The Top of The World” – Outra banda que usou o ano de 2021 para consolidar as mudanças necessárias. A melhor banda de todas no metal progressivo parecia ter esgotado a fórmula quando quis inventar de fazer uma ópera-rock pouco inspirada, “The Astonishing”, de 2016, abusando do hard rock e de um virtuosismo que pouco acrescentava à carreira da banda. “Distance Over Time”, de 2019, indicava um retorno a algumas origens, lá nos anos 90, mas ainda mostrava indecisões a respeito de ser mais heavy ou mais prog. Isso se resolveu neste álbum impecável, com equilíbrio entre as duas vertentes e com músicas excelentes. Os músicos parecem mais relaxados e mais livres para passear por suítes agradáveis e intensas, além de abordar temas menos etéreos e mais acessíveis.

Accept – “Too Mean To Die” – Veterana banda alemã de heavy metal já consolidou a “nova” formação há muito tempo, mas surpreende que mantenha a alta qualidade de álbuns neste século. O vocalista Mark Tornillo exorcizou o fantasma de Udo Dirkschneider, o cantor clássico do grupo, e imprimiu uma personalidade própria, que casou bem com a proposta de heavy tradicional baseada em guitarras gêmeas e técnicas. Tem cara dos anos 80, mas com timbres pesadíssimos e cativantes nas guitarras.

Billy Gibbons – “Hardware” – No ano da retomada dos shows do ZZ Top, veio o baque: a morte do baixista e vocalista Dusty Hill. Era para ser um ano de celebração, mas o terceiro álbum solo de Billy Gibbons é um sopro de bom gosto e vitalidade a um blues que pede a presença de novos elementos, seja de música latina, de rhythm and blues e até pitadas de hip hop. O tiozão do classic blues rock faz música moderna e de altíssima qualidade, coisa em falta na maioria das bandas atuais de rock e pop.

Smith/Kotzen – “Smith/Kotzen” – A melhor surpresa do ano. Adrian Smith (Iron Maiden) e Ritchie Kotzen (ex-Mr. Big, entre outros) fizeram um trabalho soberbo misturando hard rock e heavy metal de uma forma instigante. Não há uma única música mais ou menos. os dois fincaram os pés no blues pesado dos anos 70 e o encharcaram de muito feeling e bom gosto tanto nos duelos de guitarras como nos duetos vocais, que aparecem em quase todas as canções. Para mim é o álbum do ano.

Gov’t Mule – Heavy Load Blues – É esquisito colocar um álbum de versões, os famigerados covers, entre os melhores do ano, mas no caso quarteto norte-americano se justifica. É o tipo de banda que reconstrói e desconstrói o blues de tal forma que as canções renascem. Até uma aparente bizarrice como “Make It Rain”, de Tom Waits, se transforma em um lamento furioso e pesado, com uma densidade impossível de ser vista tano no rock quanto no blues atual. Quanto mais a banda envelhece, melhor fica e mais maravilhosos ficam seus timbres de guitarra, baixo e bateria. Aproveitaram a pandemia da melhor forma possível, tanto que gravaram 18 músicas, uma melhor do que a outra, e resolveram relançar o disco, um mês depois, com um CD bônus com o restante das músicas e versões ao vivo. É simplesmente imperdível.

Joe Bonamassa – “Time Clocks” – São 20 anos de carreira solo e subindo sempre. Bonamassa parece incapaz de fazer um disco ruim. Não bastasse isso, cada lançamento é melhor do que anterior desde sempre. Que artista hoje tem essa capacidade? Em “Royal Tea”, de 2019, ele prestou uma grande homenagem ao blues rock britânico ao compor canções pensando com a cabeça de músicos ingleses e sempre mirando gente como Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, Peter Green, Gary Moore, Robin Trower, Rory Gallagher e mais alguns eleitos. Foi o seu melhor disco até então. “Time Clocks” é melhor ainda, voltando a algumas origens do blues norte-americano e também da country music, explorando temas até então pouco usuais. é um disco mais reflexivo e filosófico, com a guitarra passeando por áreas diferentes e servindo de trilha sonora para novos tempos. É um tipo de blues moderno que aponta para o futuro.

Dead Daisies – “Holy Ground” – Hard rock básico e simples, mas que funciona de uma forma bacana, sem soar datado ou clichê, como era de se esperar com a chegada do vocalista e baixista Glenn Hughes (ex-Deep Purple e Black Sabbath). Se os discos anteriores soavam como meras versões do que se produziu nos anos 80, só que sem os excessos de então, em “Holy Ground” as canções são melhores e apresentam alguma originalidade, tudo temperado com os vocais extraordinários de Glenn Hughes, que elevou o patamar da banda.

Soen – “Imperial” – Mais uma banda sueca de extrema qualidade que aparece no metal progressivo e que consegue destacar em um mar de boas bandas produzidas na Escandinávia. O som é experimental, mas muito pesado, lembrando algumas das coisas mais interessantes dos conterrâneos Meshuggah e Soilwork, além de bandas mais pesadas como Between Buried and Me.

Imelda May – 11 a Past Hour – De cantora performática a cantora “séria”. Foi assim que uma revista inglesa definiu a transição de Imelda May para o mundo pop. O rockabilly e o mundo dos anos 50 deram lugar a uma sofisticação que, de longe, pode ser comparada a Lisa Stansfield e Annie Lennox (ex-Eurythmics). O prestigio da irlandesa é tão grande que atraiu a participação de gente do calibre de Ronnie Wood (Rolling Stones) e Noel Gallagher (ex-Oasis). É um disco maduro, reflexivo e bastante poético, que serve de contraponto ao exagerado e quase brega “30”, de Adele. Não é exagero dizer que Imelda May é a melhor cantora pop da atualidade.

Pain of Salvation – “Panther” – Metal progressivo sueco é sinônimo de boa qualidade, e a banda Pain of Salvation comemora 25 anos com mais uma pancada. Como sempre, nunca é um disco fácil de assimilar e demanda um pouco de esforço para escalar as camadas de informações despejadas pelo guitarrista e vocalista Daniel Gildenlow, com temas mais existencialistas e filosóficos. “Panther” soa mais agressivo do que os anteriores, mas toca em pontos interessantes que quase nenhuma outra banda de metal aborda.

Iron Maiden – Senjutsu – Cada vez mais limpo e progressivo, o Iron Maiden pôde se dar o luxo de gravar esse disco em 2019 e guardá-lo para a ocasião considerada ideal. “The Book of Souls”, de 2015, certamente continua sendo o melhor disco do grupo inglês deste século, mas este chega bem perto. Não é tão emocional ao flertar com temas mais reflexivos e de cunho “militar”, mas aborda ideias muito interessantes em canções como “Writing on the Wall” e “Senjutsu”. Outra diferença importante é a presença mais acentuada de elementos pouco usuais, como passagens com violões e mais orquestradas, para a fúria dos puristas. Com dez músicas muito longas (quase todas), requer do ouvinte muito mais atenção. Não ´conceitual, embora o conceito de estratégia militar e na vida permeie a maioria das músicas. É um Iron Maiden cada vez mais diferente, e melhor, o que faz a banda continuar relevante.

Liquid Tension Experiment – “LTE 3” – Vinte anos depois do lançamento do segundo disco do quarteto, os virtuosos resolveram encontrar brechas nas agendas em plena pandemia e retomar o projeto – em 2008, houve uma tentativa de retorno como um trio, sem o guitarrista John Petrucci, do Dream Theater. Completam o time o baixista Tony Levin (King Crimson e Peter Gabriel), Jordan Rudess (Dream Theater) e o baterista Mike Portnoy (ex-Dream Theater e atual Winery Dogs e Transatlantic). A ideia era fazer jazz pesado, instrumental e com altas doses de criatividade e virtuosismo, sendo progressivo até a medula óssea. O resultado espantoso, com altíssima qualidade e inteligência. Se nos dois ótimos primeiros álbuns havia uma certa inclinação ao exibicionismo, agora essa tendência parece mais controlada, com canções mais redondas e o time jogando sempre junto.